隨著外賣行業的不斷發展,在悄然不經意間,外賣似乎正在重塑我們的生活,并影響著城市格局的發展。

凌晨4點,是一天中最安靜的時候。

大多數居民還正做著美夢,然而有這樣一群人,他們剛剛開始進行工作的“交接”:送完夜宵的他們準備回家睡覺,另一群人則已早早起床,穿戴好工作服,準備送出今天的第一單。

在中國,外賣用戶的規模已達3.6億,日均訂單量超過了千萬。當你餓了,你只需打開手機下單,外賣小哥就會在最短的時間內將美食送到你身邊。整個過程無需做飯、洗碗、收拾廚房,你動動手指,就會有人替你服務好一切。

同時,隨著外賣行業的不斷發展,在悄然不經意間,外賣似乎正在重塑我們的生活,并影響著城市格局的發展。

一、這是一個多么美好的時代

中國古代就有民以食為天的說法,來自西方的馬斯洛直接將吃這個需求放在了需求層次理論的最底層。

毫不夸張的說,吃是來自動物最根本的生存需求,正是為了滿足這種需求,我們才需要日出而作。在吃欲的推動下,人類社會才會不斷發展進步。

不管是汽車行業還是房地產行業,或是其它我們能想象到的任何一個行業,都存在一定的周期性,會隨著經濟的發展出現一定的波動性。但有一個行業除外,那便是餐飲業。

2011-2017年,我國餐飲行業市場規模逐年擴大。2017年約為4萬億元,年增長高達10.7%,預計2018年餐飲行業的全年市場規模可能會達到4.4萬億元。

可以說,餐飲業是個永不衰敗的行業。

二、中國式外賣,其實已經成為我們生活的一部分

現在的人有兩個特征——越來越忙,也越來越懶了。于是外賣行業越發蒸蒸日上。

根據艾瑞數據報告:25-35歲的職場人士已經構成了外賣主力軍,整體占比超過了60%,大部分人經常會加班加點,來不及吃飯了怎么辦?就動動手指點個外賣吧。

隨著技術的進步,我們似乎特別善于利用工具幫我們節省時間,或換種說法,就是我們變得越來越懶了。當然,如果你懶得買菜燒飯洗碗,外賣平臺自然會幫你解決。

外賣平臺的價值,在于通過不斷降低雙方交易成本、提升交易效率、減少交易雙方的信息差得到的,概況成四個字:撮合交易。

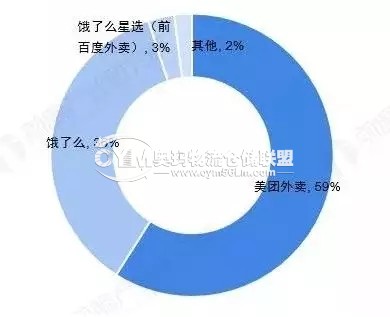

對于餐飲行業而言,平臺效應已逐步凸顯,美團外賣、餓了么經過多輪大戰的廝殺,已成功突圍,構成雙寡頭的局面。從數據看,2018年上半年餓了么占據了39%的市場份額,美團外賣的日訂單量已經突破2000萬,2018年上半年占據了整個外賣市場的59%,兩個巨頭加起來合計占據市場98%的市場份額。

這里面涉及到的一個比較核心的原因是:如何用時最短地把餐送達,誰能做的最好,誰就能勝出。

以美團為例,通過對不同配送場景的智能調度,讓訂單與騎手可以智能匹配,運用了人工智能、大數據、機器學習技術等大數據的不斷優化,確保運力系統始終處于最優狀態,這就是美團的O2O實時物流配送智能調度系統,也被稱為“外賣超級大腦”。

外賣行業的關鍵在于是否可以通過卓越的技術為客戶創造最爽的體驗,運算過程有多復雜,我不care,我就只關心在我動完手指后能不能在半個小時之內把餐給我準時送達。

同時,一旦大平臺通過資金和人才優勢形成了一定的技術領先優勢,體驗感較好,對于商家和客戶的吸引力就會變得巨大。能夠吸引越來越多的商家入駐、誘發越來越多的用戶在平臺購買,從而形成正循環。

強者愈強獨占天下,弱者就只能揮一揮衣袖,不留下一片云彩。

三、站在外賣口,餐飲飛了起來

除了外賣客戶,我們還不得不提到的是商家和外賣小哥。

說到底,平臺只是空殼和骨架,需要血肉的填充,這樣才會顯得有生機。

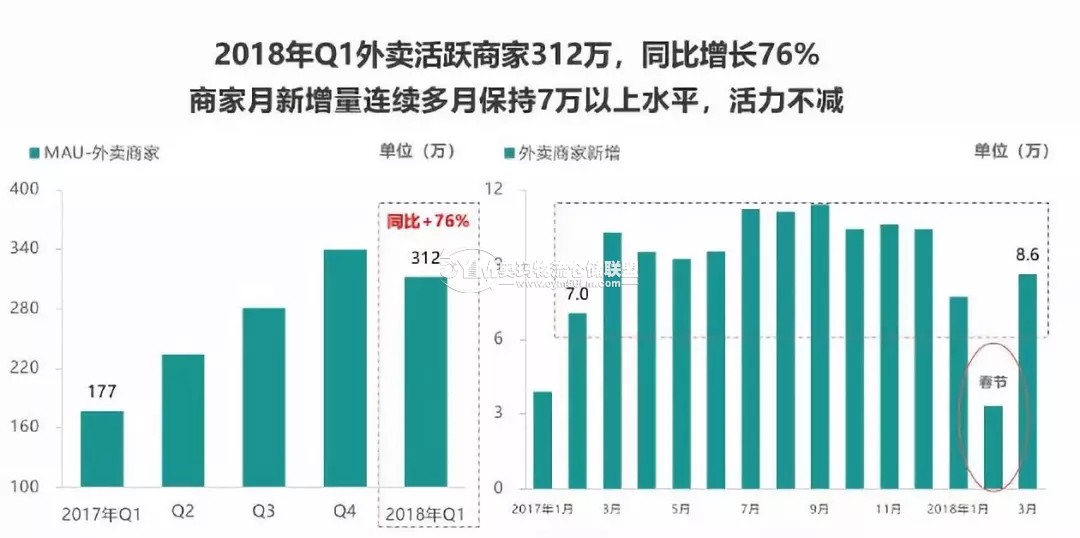

先來說說外賣商家,根據trustdate的外賣行業研究報告,截止到2018年一季度末,中國整體的外賣活躍商家達312萬,商家月新增量持續多月保持在7萬以上的水平,商家為什么愿意融入外賣平臺呢?

答案可能很多人都猜到了,就是可以極大拓展市場邊界,帶來想象不到的人流。

在這一次的羅輯思維跨年年會上,羅胖舉了個例子,說是有個夜市燒烤攤的攤主叫汪國玉,開了一家餐廳叫南城香,專在夜市賣燒烤。

在2014年的時候,很普通,只有幾家店,做做小本生意,但2015年美團崛起的時候,外賣大戰開打,南城香把握住了這個趨勢,狠抓產品、配送、運營,直到今年,南城香每天光外賣流水就有2.5萬單,一年的流水近6個億。

站在外賣平臺崛起的這個超級大風口上,無數的餐飲店都正在飛起來。

另外一股不得不說的流動力量,就是來去匆匆的外賣小哥,在他們的穿梭下,“客戶——平臺——商家” 這條商業鏈才能完成正常的運轉。

根據蜂鳥的報告:蜂鳥目前的配送注冊騎手的人數已經超過了300萬。其中77%的騎手來自農村;平均年齡為29歲;9%的騎手為女性;蜂鳥騎手的月收入主要集中在4000-8000元之間(包括兼職),遠遠超過了全國城鎮私營單位的平均收入3800元;超過10%的蜂鳥騎手收入在8000元以上;通過“外賣超級大腦”的幫助和自己的勤奮,有些外賣人員的收入甚至能突破2萬元/月。

當然,超出我們想象的是,在騎手中有近20%的人擁有大學本科或專科學歷,其中95后的占比也已超過了20%。

我認識一個來自河南的騎手,30歲左右,給我送過好幾次餐,一來二回就熟了,家里有個娃5歲了,就他一個人在上海打拼,沒日沒夜起早貪黑的干。

我問他累嗎?他說:“有錢賺就不會感覺到累,每個月扣除掉基本的生活費后都會寄回老家,來上海4年多了,在老家已經蓋了洋房,家里人也吃穿不愁,如果在老家的話只能進工廠打工,一個月只能賺3000左右。”

在大城市,他也不會什么,通過送外賣,基本上1個月可以賺1-1.5萬,干的多就賺的多。很公平,就是有個不好,他想了想說:”很多時候覺得得不到尊重。”

我覺得,在這個社會上的每個勞動者,都應該得到應有的尊嚴,不管賺的多還是賺的少,社會分工不同,僅此而已。

四、不止可以送外賣

當然,外賣還將多種業態的商業與社區進行了泛連接。

除了餐飲,外賣的配送服務還囊括了商超、醫藥、鮮花等類目,24小時隨叫隨到,因此在騎手配送可觸達的3公里范圍內,形成了獨特的社區經濟圈。

比如阿里健康攜手某外賣平臺開通了“7 X 24小時,最快24分鐘送達”送藥服務,醫藥類訂單總體增幅超500%,騎手夜間送藥量猛增;某外賣平臺為星巴克打造的專屬配送團隊,讓全國近30個大中城市的消費者都可在30分鐘內享受到高品質的送達服務。

在以前,不管是什么業態的商業和社區經濟,最終都需要一個實體店來進行承載,而實體店所能觸碰到的范圍,是有限的。同時,對于客戶而言,由于現實距離的存在,并不能與實體店進行實時的有效鏈接,這也是為什么很多店鋪開不下去的原因。

但外賣的出現,給商業和社區經濟帶來的極大賦能,一下子就把實體店面對的客戶群體擴大了幾個數量級別。同時可以進行實時在線鏈接,只要客戶下單,就會有人取單并進行配送,相當于激活了整個實體的商業形態和社區經濟,成倍式的拓展了實體店的對外影響力。

如果你仔細看下面這張外賣騎手的運行軌跡圖,你就會發現:這其實也恰好能代表城市的資源集中度,外賣小哥送單越活躍,也就意味著越多的人數,而這往往就是商業資源或是居住小區的聚集地。

從這個層面看,外賣騎手的運行熱力圖,其實也在某種程度上代表了這個城市房價的分層結構。

從城市商業形態的變遷看,2009年上海非中央商務區甲級寫字樓僅有40萬方的存量。到了2017年,非中央商務區甲級寫字樓的體量已達500萬方,越來越多的高檔寫字樓遠離了市中心,對于穿梭在寫字樓的辦公人員來說,前期困擾的就餐問題已經不是問題,只要附近5公里范圍內有區域性或社區型餐飲即可滿足需求。

因為有外賣行業的存在,就餐這個問題已經得到了解決,企業考慮到各種綜合成本的因素,將辦公地點往外遷移,也就是意料之中的事了。

在悄然間,外賣行業也正在重塑著我們城市商業空間的布局。

五、任重而道遠

除了看到外賣商業上的價值,我們也要看到存在的問題。

目前外賣配送服務仍處于“野蠻生長”階段。

比如外賣配送行業門檻不高,從業者素質參差不齊,人員流動性較大,部分餐飲企業只追求利潤而輕視食品安全,諸多因素導致送餐超時、衛生安全狀況差、餐品不完整等問題時有發生。

隨著滴滴和盒馬這種超級物種的強勢介入,將會給外賣市場帶來怎樣的沖擊與波瀾,外賣市場下階段的發展,又將帶給我們怎樣的意外與驚喜,我們拭目以待。

中國式外賣,重新定義了我們的生活,也將因此影響城市格局的改變。

熱門標簽

熱門標簽

快速評論

快速評論

收藏

收藏

粵公網安備 44010402002339號

粵公網安備 44010402002339號